「森のようちえんがひらがななのは、幼稚園として認められていないから。」

新潟県上越市、北陸新幹線上越妙高駅を降りて車で約15分。滝寺に事務所を構えるNPO法人緑とくらしの学校「森のようちえんてくてく」

その事務所に訪れたのは夏のことで、焦げるような太陽の熱視線から逃げるように案内された建物に入った。

広々とした日本家屋に様々な匂いが漂うのを感じたことを覚えている。

土の香り、木の香り、畳の香り。なによりも感じたのは、そこにいないはずの子どもたちの楽しそうな姿だった。

子どもたちの、日々の笑い声や足音がこだましてこの家屋に響き、木に触れ、土に触れ、畳に触れて空気となってこの事務所に、いわば記憶となって漂っているのだろう。

そんな記憶が、嗅覚を通じて私に楽しげな日々の様子を感じさせたのかもしれない。

冒頭の言葉は、事務所に入るだけで感動する私に、森のようちえんてくてくの園長である小菅江美さんが最初に教えてくれたことである。

そんな意味が込められてるとはと驚いた私だったが、この後に話して頂いたお話の衝撃にはかなわなかった。

ぜひ皆さんにも同じ感動の衝撃を与えたい。

そもそも、森のようちえんって?

森のようちえんてくてくは、森を育ちの場とした子育て支援事業である。2004年に小菅さんがデンマーク、森の幼稚園を視察訪問したことをきっかけにはじまった。

柱として「自然を感じる」「くらしをつくる」「子どもの力を信じること」を掲げ、6つの目指す子どもの姿として「自分を愛せるこども」「人に手をさしのべ・認めあえるこども」「自分の足であるくこども」「どんなことも楽しく取り組むこども」「自分の気持ちを表現できるこども」「にこやかにわらい、おいしく食べ、楽しく歌う子ども」を掲げている。

クラスはそれに向けて3つに分けられており、それぞれ野外幼児共育部門、保育部門、土曜日幼児教室部門がある。

この園の子どもたちは毎日、森に入り、そこで遊び、生活をする。最初は不安で涙を流す子も、年長さんに手を引かれて森を知っていき、徐々にたくましく遊びまわるようになる。

子どもたちの毎日は時間を惜しむように忙しい。3歳から5歳までの園児が一緒に、午前中は森を散歩し出会ったもの、

午後は手仕事や、農の仕事、造形などの創造の時間、最後にはふりかえりタイムとして子どもたちが発言する場が設けられている。

そんな生活は、もちろん季節と共に変化する。春には田植えや畑仕事の始まりを学び、夏には梅もぎ遠足や、梅仕事、川遊び、蛍観察を楽しむ。秋にはお月見や稲刈り、栗拾い、陶芸が待ち、冬にはみつろうキャンドルづくり、もちつき、雪遊びや味噌づくりといった行事が揃う。子どもたちは年を重ねる事にできることが増え、できたという自信が積み重ねられていく。

森は生活の場

森のようちえんの子どもたちにとって、森はただ自然体験をする場ではない。

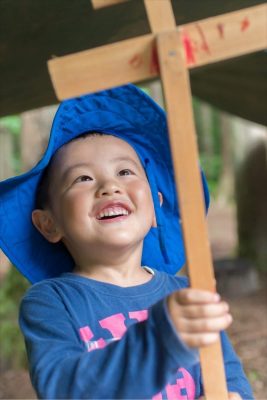

毎日森に入り、そこで生活する子供たちは、木の枝一本さえあればなんでもできる。遊びの可能性は無限大だ。

ある日はその枝が剣になり、ある日は魔法の杖になる。既存のおもちゃでは、その可能性は生まれない。剣は剣として、魔法の杖は魔法の杖として、子どもたちが手に取るからだ。

生活の場としての森は、好奇心や探求心が直接的に創意工夫することに繋がりやすい。それは、人間がコントロールできない中で生活しているからである。特に子供たちは、周りのすべての命に触れ、学んでいく。

「森の中で子どもたちは、死んでいく、生まれていく命に触れ、命の重みやプロセスが実感をもってわかっているんだよね。」

数日前、子どもたちは森の中でアオダイショウが鳥の雛を食べようとする場面に偶然出会った。アオダイショウは子どもたちの荒げた声をもろともせずに目の前で一飲みしてしまった。親鳥が空を飛び回る中、子どもたちは必死にアオダイショウから雛を守る方法を考える。食べられたら雛が可哀そうと叫ぶ子供たち。そんな中、小菅さんは子どもたちに問う。

「どうして、雛は可哀そうなの?」

「アオダイショウは何を食べて生きていけばいいんだろう?」

「雛の餌になるミミズは可哀そう?」

そんな問いかけをきっかけに、頭を抱える子どもたち。これが昨今言われる深い学びでないわけがない。

子どもたちは、自然と命を学ぶことで、自分の命についても深く考えているのではないかと小菅さんは言う。

いじめや自殺のニュースが頻繁に見受けられる昨今、自分や相手の命について考えることが希薄になっているのかもしれない。森で育った子どもたちは、その「命」の横で遊び、目の前で変化し、まざまざと命に触れているのだ。

これだけ聞いても、目からうろこだが、森での生活で学べることはそれだけではない。

「森という場所は、子どもたちに人の価値を教えてくれる」

当たり前だが、水道、ガス、電気はもちろんのこと、生活に必要なものはほとんどない。つまり、森で生活するには自分で何かを創り出さなければいけない。子どもたちは積極的に協力し合いながら、何かを生み出すという人の本来の役割や価値を学んでいく。

森とは、本来持つ、人の役割や価値を高めてくれる場所なのだ。

卒園しても、ここは力を発揮できる場所。

数週間前、親子で参加するキャンプがあった。そのキャンプに弟が森のようちえんに通う卒園生の男の子も参加した。彼は、皆が集合して話をしている間、ずっと火の周りで作業をしていたそうだ。それに周りの大人は、いったい何をしているのだろうかと疑問に思いながらも見守っていた。すると、彼は園にいたときによく作っていたお茶をその大人たちに振舞ったのだ。

彼にとって、園に訪れた大人は歓迎すべきゲストであり、そのゲストに振舞うお茶を一人で用意していたのだ。

「卒園しても、この園は力を発揮できる場所なんだとわかってうれしかった。」

そんな彼の、園にいたころのエピソードがとても印象的だった。

森に感謝を伝える火の祭りで冬じまい。森で彼が過ごす最後の日の事。

その日はあいにくの雨で園舎に行きたいという声が子供たちの中で多かった。しかしその子は、かたくなに「一日中、森にいたい」と言い張っていた。

そこで妥協案を図る子供たち。

それでもうまくいかない。

「いつもそうやって自分の考えを変えないよな。」「俺たちはいつも○○くんの気持ちを考えているのにさ」

という声が出てきたが、最後には

「わかった。そんなにここに居たいんなら、付き合ってやるよ。」

と一人の子が言った。すると何人かの子供たちが「付き合うよ」と言う。

そんな友人の声を聞いて、頑なだった彼は

「お昼を食べたら、園舎に行ってもいい。」

と意見を変えたのだ。園舎に行きたい皆の気持ちを受け入れることができたのである。

それを聞くと「ありがとう。」と何人かが彼にハグをした。

その時の彼の表情を小菅さんは忘れられないという。最後まであきらめなかったみんなと、お互い本音で交わり合い、赦したり、攻撃したりを繰り返し、本当の意味で互いを受け入れ、赦し合った時の一体感がぬくもりとして印象深く残っているのだという。

自分の意見をぶつけ合い、互いを思い、思うようにいかないことも赦し合って最後までかかわりをあきらめない子どもたちの成長と育っている心の芯のようなものを見せてもらった日だったと小菅さんは話してくれた。

こういうドラマチックな場面は日々の積み重ねから生まれる稀有なものであるが、同じような小さな出来事はよくおこる事だという。

そんな時、教師が出て行って止めたり、悪い方を選んで謝らせたりすることはあまりない。子どもたちの気持ちを受け止め、何があったのか、何を考えてしたことなのか、どんな気持ちだったのか、そんな風に子どもたちの気持ちをただ受け止めることで、子どもたちは次第に自ら悪いことをしたなと認識し始める。

すると、その場が収まった後にそっと謝りあったりするのだという。

「決して、教師の前で謝らなきゃいけないってことはないんだよね。」

小菅さんは、子どもたちを信じて、任せることを大切にするためにも、毎日のように一人一人の子どもたちの成長を見ている。

すると、喧嘩や何かトラブルが起きたとき、子どもたちがきっとこういう行動に出るというものが見えてくるのだ。

それを鑑みた上で、あえて止めない選択や、気持ちを受け止める選択を選ぶ。全員に関わる問題なのか、個人の問題なのか、そのトラブルがどういったものなのかも含め客観的に分析しながら、介入度合いを判断しているという。

そんな環境で育った子どもたちは、どんな子に育つのか。

「言葉としてはいくらでも性質は並べられるけれど、根の強い子どもが育つよね。」

と語り、小菅さんは子どもたちを森に生える木に例えた。自分で実を落とし、自分で根を張

って、自分で成長する。子どもたちは自ら育つ力を元からもっているのだ。

子どもたちは好奇心や探求心を発揮して、森の中で能動的に、協働的に勢いよく土に潜る根の様に、広く深く自らの根を広げていく。彼らはいずれ小学校へ上がり、それぞれの枝や葉を空に向けて広げていくのだ。

これからの森のようちえん

そんな森のようちえんも、来年転機が訪れる。

来年ようやく認定こども園になるのだ。

2004年から初めて、今年で16年目、念願がかなった。

思い返せば、ここまで長い道のりだったと小菅さんは笑う。

「最初の頃は、宗教団体なのかとか、雨の中で歩かせるなんて虐待なんじゃないかといわれたりしていたもんね。」

森を保育の場とする発想は、当初、日本では奇抜すぎた。

そんな視線が変わったのは10年目くらいだったという。森のようちえんという名前が浸透し始め、興味を持ってくれる人が多くなったことを実感し始めた頃だった。ようやく、森のようちえんというワードに悪い印象を持つ人が少なくなった。

認可され、親や園が抱える様々なコストが減ることで部分的に高かったハードルが少し下がった。ようやく、森の時間をどの子にも届けられるようになったと小菅さんは言う。

そんな森のようちえんだが、課題もある。

一つは人材育成だ。森のようちえんのスタッフに、こうでなければならないという明確な規定や人間像はないものの、小菅さんがやってきたことを継いでいく人材や指導者がいなければ、森のようちえんも途絶えてしまう。

また認定こども園になった事で、人を雇う場面も増えていく。昔はスタッフを募集すると県外からの応募もあったが、今は森のようちえんも増え、保育士も少なくなっていることから取り合いになっていく懸念もある。

なんとか、保護者が保育士になっていくケースや、地方で保育をしたいと思う都心の保育士、人材に目を向けて臨機応変に対応していかなくてはならない。

認定こども園になる事によって、理解や覚悟のない家庭が森のようちえんに入って来るリスクもある。

認定こども園になったとはいえ、森のようちえんで子どもが成長するためには、親の協力や理解が不可欠である。そうならないためにも、入園前の保護者とのヒアリングがより重要になってくる。

経営難に陥っている森のようちえんも多い。同じような活動が広がり、全国的にも森のようちえんという言葉を聞くようになった。しかし、無償化の対象外である場合が多く、どこまで生き残ることができるのかという不安を持った園が多い。てくてくも、常にその不安と戦わなくてはいけない。

とはいっても、森のようちえんには明るい未来も見えている。

国が公表する指導要領、保育指針が2年前に改訂された。

今回のキーワードは主体的で対話的な深い学びである。森のようちえんの園児は前述したアオダイショウの話でも見られるように、森の中で好奇心と探求心を発揮し、能動的・協働的に様々な事を学び、創り上げていく。これはまさに、主体的で対話的な深い学びである。この先の社会にも重要な資質が育つ環境であることは間違いない。

諸外国では、学校教育の場でも野外教育へ比重を傾けるところもある。屋外でも教育できる環境や、教材を見出せるかが重要になってくるのではないかと小菅さんは言う。

また、このコロナ渦の中で、3密ではない保育の場として注目を集めるかもしれない。

小菅さんは、今後もっと森の時間を多くの子どもたちに提供したいと語る。今でも、青少年自然の家や大学と繋がって年に数回、他の幼稚園に通っている子どもたちも参加できるイベントを開催しているが、それをより広げていき、他の幼稚園や保育園が屋外活動を進めたいというときにアドバイザー的役割を担っていく立場になりたいという。

森のようちえんが、森の幼稚園になる日も近いかもしれない。

取材してみて

小菅さんは、このコロナ渦で浮き彫りになった問題を見ても、社会全体で「自ら考える」という事に対しての意識の低さを感じていた。この重要な力は、管理された学校教育の中ではなかなか育つものではないが、コロナでより一層管理された学校教育が進んでしまうのではないかと小菅さんは危惧している。

私も同感である。管理体制が強化されるかはわからないが、経済的背景も含めて画一的な教育がよしとされる時代は終わった。自ら考えて行動する事が社会全体で必要となった今、その力は、子どもたちが必要とされる力の一つとして多くの人が認知していることであろう。

考えるという事を育てる上で、森のようちえんほど、貴重な資質を根として広く、深く張れる環境は珍しいのではないだろうか。

NPO法人緑とくらしの学校は、森のようちえんてくてくのほかにも、森の子育て広場てくてく、こども自然あそび塾という事業も行っている。私はこども自然あそび塾のOBでもあり、ボランティアで参加させて頂いた時は、子どもたちにあふれんばかりの笑顔を、今でも鮮明に覚えている。

幼児教育の必要性が、数々の論文で証明されてきた今、子どもたちにどんな教育を施すかという親の、最初で最も重要な選択が幼児教育かもしれない。正解はないが、しっかりと吟味し、子どものためになにが一番良いのかを私たちは常に考えていかなければならない。

次世代のために社会をより良い方へ変えていくのは、私たちの責務である。

もっと森のようちえんてくてくについて知りたい方は、下記URLからアクセスできます。