「かわいそうの一言では、済まされへん。残さず、おいしく食べなあかん。」

山に囲まれ、近くを流れる小川の音が風に運ばれ緑を撫でる。心地よい静けさの中に、緊張が走った。

京都と滋賀の県境、久多という限界集落。その一角の古民家に集まった10名ほどの高校生の目の前には、数日間餌を与え世話をしてきた鶏と、その足を縛る麻紐、そして包丁があった。

「俺らだって命を維持していくために、何かを食べていかなあかん。いろんな命の犠牲の上に我々の命が成り立っているということをもう一度心に留めてほしい。」

彼らの真剣な眼差しの先でそう語るのは、この宿泊型研修いなか塾主催、奥出一順さんだ。

いなか塾は、通信制高校の学生が山々に囲まれた緑豊かな田舎で4泊5日を過ごす宿泊型の研修プログラム。期間中には、薪割りや獣の解体、味噌づくりなど様々な体験型の講座が用意されている。そうした田舎体験を通して、本来、人間が大切にしてきた生活や考え方、習慣などが自然と身についていく環境を提供している。

参加するのは、『普通』にはじかれてしまった子供たち。引きこもりやゲーム依存、統合失調症の生徒もいれば、いじめ、勉強が原因で通信制の高校を選んだ生徒も多い。当たり前のように生きている「現代社会」で苦しんできた生徒たちにとって、この田舎の生活はすべてが学びと成長に繋がる。

冒頭の言葉は、最後のプログラム『生命の講座』の中での奥出さんの言葉だ。3日間世話をしてきたぴーちゃんと名付けられた鶏を、参加者自らの手でと殺し、解体、その後調理し、最後の晩餐を迎える。参加した高校生の中には、涙を流しながらその様子を見る者も珍しくない。奥出さんはそんな彼らに、いただきますの真意を説く。

「料理を作ってくれた人、スーパーまで運んでくれる人、家畜や野菜を育ててくれる人、そうやって関わってくれたすべての人に。そして何より、私の命のために、ささげてくれた命のためにいただきますって言わなあかんね。」

現代の社会において当たり前のようにスーパーに並ぶ鶏肉や卵、それを見ても気にするのは値段くらいである。講座後、生徒たちはそんな光景に違和感を持つようになったと話す。

ただ、いなか塾の魅力はこのような食育だけではない。

始まりは、JR湖西線堅田駅から1時間半のバス停。生徒たちを待つのは奥出さんとスタッフの秋月さん、そして数名のボランティアスタッフだ。そこから2時間半かけて、久多の古民家へ向かう。

道中も教室だ。台風で倒れた木々を指さして、針葉樹林がなぜ多いのか、土砂崩れの原因や、山の仕組みを奥出さんが話し始めると、生徒は真剣にその話に耳を傾け質問を投げかける。

ただ歩くだけなら2時間半もかからない道を、途中何度も奥出さんの授業に足を止め生徒との対話が続く。文句を言う生徒はいない。

味噌づくりの講座では昔の日本人の暮らしを学ぶ。一汁一菜や家畜との関係性、発酵食品についてなどを体験しながら学ぶことが出来る。

薪割りはいなか塾の中でも人気な田舎仕事で、楽しそうな笑い声と薪を割る軽快な音が山間に響く。

獣の解体の講座では、実際の猪や鹿などを解体する。そこでは山の仕組み、動物たちの知恵の賢明さや尊さを学び、人間の生活と比較していく。実際に目の前の動物が生命を絶たれる場面を見せることもある。

自分の暮らしと、いなかの暮らし、何が違うのか。良いなと感じるとこ、嫌だなと感じるところはどこなのか。奥出さんの言う、本来あるべき人間の姿と自分の姿を比べることで参加している生徒は様々な事を学び、発見することができる。

経験が自信につながる

「俺にもできる。私にもできるんだって、田舎仕事が経験に変わるんよね。」

参加者の学生のほとんどが自分に自信がない。『普通』ではないことを強く認識している生徒が多く、対人関係や仕事をすることに対しての不安は人一倍抱えている。そんな彼らが田舎仕事や共同生活の中で、不安や苦悩、葛藤に打ち勝つ経験をすることで自信をつけ、一回りも二回りも成長していくのだ。

「田舎仕事の特性が、彼らに合っているところもある。」

田舎仕事は、コツコツと丁寧に行う仕事が多い。奥出さんはそんな田舎仕事に向いている特性を持った生徒が、通信制には多いという。丁寧さや、繰り返しの作業が求められる仕事をもくもくとこなす生徒たちは、夕食時には達成感で満たされた顔をしている。

また、最も重要な成長の要因となるものは『共同生活』である。参加者の生徒のほとんどは家族以外と共同生活を送った経験がない。対人関係に不安を抱える生徒が多いことは前述したが、恐らく参加者が一番不安を感じるのは共同生活なのである。

いなか塾は基本的に班活動である。班は食事係、掃除係、生き物係など1日ごとにローテーションをする。また男女でお風呂に入る時間も決められており、忙しない夕飯前は特に一人一人がコミュニケーションを取らなければならない状況が多い。参加者は期間中必ず良好な対人関係の構築が求められると言ってもいい。生徒によっては最初のハードルかもしれない。

しかし5日間の共同生活で得られるものは大きく、計り知れない。いなか塾をきっかけに教員になるという夢や狩猟免許を取るという夢ができた生徒もいる。将来の活力たる夢を持つきっかけが、いなか塾を経験して生まれたのだ。

だからこそ、奥出さんは厳しいことを言うこともある。

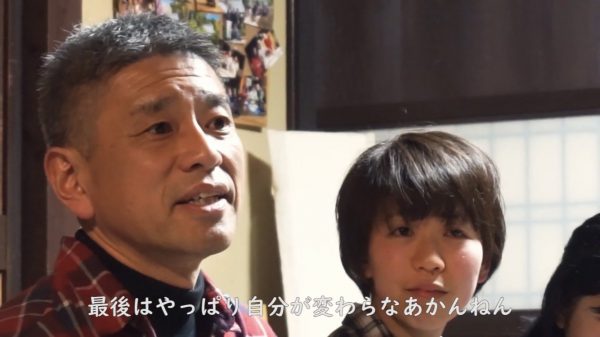

「自分の甘さを棚に上げて、人のせいにしたり、育った境遇のせいにしたり、時代のせいにしたりするのは楽や。でもそれだけでは、逃げてばっかりでは虚しさしか残らへん。最後は自分が変わらなあかん。」

期間中、2日目の朝に人間関係を理由にリタイアをした生徒を、駅に送る前に全員の前で語った言葉だ。私が固唾をのんでその光景を見つめると、リタイアをする生徒を含め、参加者の真剣な視線が緊張の糸をなぞるように奥出さんに注がれていた。

参加者にここまで厳しい事が言えるのは信頼の厚い奥出さんだからできることだと通信高校の先生は言う。

彼らの可能性を信じているからこそ、彼らを特別扱いせずに真摯に向き合う。そんな姿勢のスタッフに参加者は厚い信頼を置いている。だからこそ、いなか塾で大きく成長するのだろう。

これからのいなか塾

そんないなか塾も今年、久多でいなか塾をすることに限界を感じ始め、拠点を岡山県西粟倉村に移した。

「人数が増えて、泊まる場所やトイレなんかの設備の問題もそうやけど、久多には産業がないからね。西粟倉には産業がある。しかも『普通』からはみ出た面白い大人が多い。『普通』からのけ者にされた彼らを面白いと言ってくれる人が多いと思うねん。」

いなか塾の次のステップは、参加者の就職支援だという。いくら生徒が成長して社会に戻ろうと努力しても、すでにハンディキャップを抱えている生徒が社会に適応できず潰れてしまうことも珍しくない。

彼らが田舎で働く場を見つけることにメリットもある。

1つ目に、前述したとおり彼らの多くは田舎仕事に適正を持っていることが多い。丁寧な仕事ぶりやコツコツと連続的な作業が求められる田舎仕事が好きだという生徒も多い。

2つ目に、田舎の人手不足があげられる。少子高齢化の中、人口の減るいなかが多い。西粟倉村のように移住の成功事例もあるがそれはほんの一握りである。人手不足の解消に彼らが一役買うかもしれない。

そんないなか塾の課題をスタッフの秋月さんに聞いた。

現在コロナウイルスの猛威が日本中を襲う中、いなか塾を営む株式会社ほんまもんも厳しい状況が続いている。

「もう今年はもちろん、これからの集団型のいなか塾はどこまでできるかなあ、といったところやね。かじ取りの時です。」

と現在のコロナ渦だけでなくその後の新たな生活様式に向けても不安を抱いているようだった。

「うちの強みでもあった民間の限界を感じてます。」

フットワークを軽くするために教育と福祉という2面を持ち合わせたフィールドに位置していきたいと考えていた株式会社ほんまもんも、フリースクールのような形式を持った教育やA型施設のような形式をもった福祉というように専門性を深める必要性を感じ始めている。どちらかを選択する日も近いかもしれない。

田舎仕事と事務系広報系の仕事の両立という部分も課題として残る。田舎仕事はどうしてもお金を生まないので雇用も最大の課題の一つという。

職場にどの程度理解があるのかという課題や、スタッフがどれだけコミットできるかという課題も残るという。

それでも一番力を入れたいのはいなか塾の子たちの就職サポートと力をこめる

取材してみて

今回、私は2度いなか塾に参加させて頂き直接目で見たからこそ感じた点が多くあるように感じた。

率直な感想は『通信制の生徒は意外としっかりしている』であった。

一見ポジティブな感想に聞こえるが、そうではない。通信制の生徒はしっかりしていないに決まっているという偏見を私が持っていたのだ。

『普通』の世界で生きている私たちが『普通』からのけ者にされた彼らの世界を見ることは少ない。それが私に偏見を生んだのではないだろうかと感じ、本当の意味でオープンな社会とはどんなものかを考えさせられた。

また、就職まで支援する教育事業は珍しいと感じ新たな視点が得られた。

いくら教育が多様化し、通信制高校やいなか塾といった『普通』からのけ者にされてしまった彼らの成長の場が増えたとしても、社会が画一的、社会への入り口が一つだけという世界では全く意味がない。

社会の本当の意味でのオープンさ、多様さを考えなければいけない。

最後に、いなか塾に参加した中で3年生の男子生徒の話を紹介して終わりたいと思う。

彼は卒業後、シンガーソングライターになるべく専門学校に通う。そんな彼は、私との会話の中でこんな事を言っていた。

「普通って何かっていう部分に僕たちはとても敏感なんです。たぶん普通に暮らしている人よりも僕たちの方が普通って何かについて理解がある。それに普通じゃないってどんなことかも、もちろんわかる。2つとも知ってるんです。だから僕はそれが武器になると思うんです。普通じゃないことが僕たちの武器なんです。だから普通の人には歌えない歌を作れると思って、シンガーソングライターになりたいんです。」

こんなに頼もしい高校生がいるだろうか。

普通じゃないことが武器になる。

暗い世界を灯すランプは、自分で選べる。彼らから学んだものは計り知れない。

ご連絡はFacebookからお願いいたします。興味のある方は是非お問い合わせください。